澳彩资料免费的资料大全wwe,新澳门天天开好彩大全,新澳2025年精准资料期期,2025澳门天天开好彩大全免费,澳门4949精准免费大全,澳门最准的资料免费公开,2025新澳天天开好彩大全,2025澳门免费精准大全,2025澳门天天开彩,4949精准澳门彩最准确的,49资料网必中生肖2025,4949澳门精准免费大全,2025澳门天天开好彩大全2025,2025澳门精准正版澳门码,2025新澳门天天开好彩大全,澳彩资料免费资料大全,2025天天开好彩大全正版,2025年新澳门天天开彩免费资料,2025澳门天天六开彩免费,2025年新奥正版资料免费大全,2025新澳门正版免费资木车,2025今晚新澳门开特马,2025全年资料免费大全,澳门最精准正最精准龙门,澳门六开彩天天开奖结果生肖卡,澳彩资料免费的资料大全wwe,新澳新澳门正版资料,澳门一码一肖一特一中管家婆,2025年正版资料免费大全,新澳内部资料精准一码,澳门最精准正最精准龙门蚕,新澳门内部一码精准公开,新澳今天最新资料,澳门一肖一码一特一中云骑士,澳门最精准免费资料大全旅游团,新澳最新最快资料新澳50期,澳门一肖一码一必中一肖雷锋,2025澳门天天开好彩大全开奖记录,澳门正版资料大全免费大全鬼谷子,澳门正版资料大全资料生肖卡,澳门正版资料免费大全新闻,7777788888精准管家婆,澳门正版免费全年资料大全问你,澳门一码一码100准确,澳门一肖中100%期期准,2025年澳门天天开好彩大全,新澳2025年最新版资料,澳门一肖一码100准免费资料,澳彩资料免费的资料大全wwe,2004新澳门天天开好彩大全,新澳2025年精准资料期期,2025澳门天天开好彩大全免费,澳门4949精准免费大全,澳门最准的资料免费公开,2025新澳天天开好彩大全,2025澳门免费精准大全,2025澳门天天开彩,4949精准澳门彩最准确的,49资料网必中生肖2025,4949澳门精准免费大全,2025澳门天天开好彩大全2025,2025澳门精准正版澳门码,2025新澳门天天开好彩大全,澳彩资料免费资料大全,2025天天开好彩大全正版,2025年新澳门天天开彩免费资料,2025澳门天天六开彩免费,2025年新奥正版资料免费大全,2025新澳门正版免费资木车,2025今晚新澳门开特马,2025全年资料免费大全,澳门最精准正最精准龙门,澳门六开彩天天开奖结果生肖卡,澳彩资料免费的资料大全wwe,新澳新澳门正版资料,澳门一码一肖一特一中管家婆,2025年正版资料免费大全,新澳内部资料精准一码,澳门最精准正最精准龙门蚕,新澳门内部一码精准公开,新澳今天最新资料,澳门一肖一码一特一中云骑士,澳门最精准免费资料大全旅游团,新澳最新最快资料新澳50期,澳门一肖一码一必中一肖雷锋,2025澳门天天开好彩大全开奖记录,澳门正版资料大全免费大全鬼谷子,澳门正版资料大全资料生肖卡,澳门正版资料免费大全新闻,7777788888精准管家婆,澳门正版免费全年资料大全问你,澳门一码一码100准确,澳门一肖中100%期期准,2025年澳门天天开好彩大全,新澳2025年最新版资料,澳门一肖一码100准免费资料

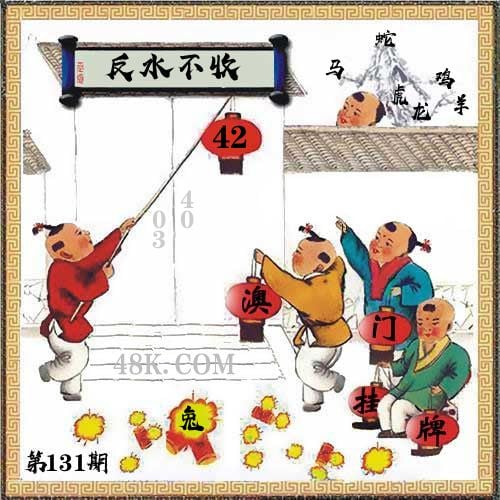

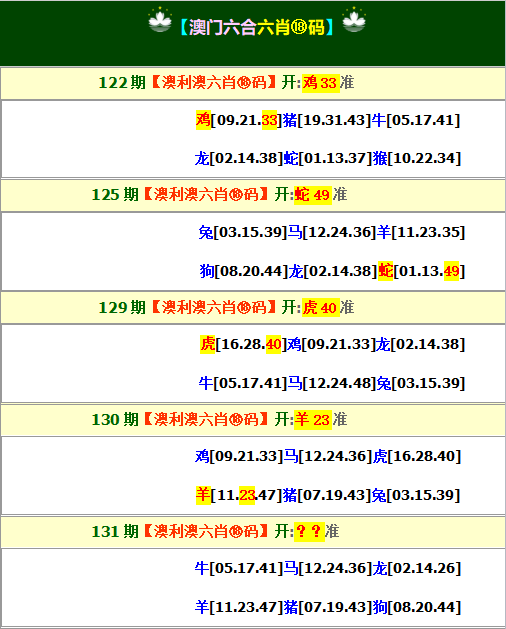

131期:澳门天天好彩正版挂牌更多

|

131期 | |

|---|---|---|

| 挂牌 | 42 | |

| 火烧 | 兔 | |

| 横批 | 反水不收 | |

| 门数 | 03,04 | |

| 六肖 | 蛇马鸡虎羊龙 | |

澳门挂牌解析

2024-163期正版彩图挂:35;挂牌:迷金醉纸;六肖:狗蛇猴鸡虎龙;火烧:牛

解析:【出自】:清·黄树仁《序》:“迷金醉纸开芳宴,豹舌熊蹯尝几遍。”【示例】:清·魏秀仁《花月痕》第23回:“稳重同山,轻柔比水;餐秀茹香,迷金醉纸。”

解释:犹言纸醉金迷。

综合取肖:牛虎羊猴狗鸡

解析:【出自】:清·黄树仁《序》:“迷金醉纸开芳宴,豹舌熊蹯尝几遍。”【示例】:清·魏秀仁《花月痕》第23回:“稳重同山,轻柔比水;餐秀茹香,迷金醉纸。”

解释:犹言纸醉金迷。

综合取肖:牛虎羊猴狗鸡

澳门精华区

香港精华区

- 131期:【贴身侍从】必中双波 已公开

- 131期:【过路友人】一码中特 已公开

- 131期:【熬出头儿】绝杀两肖 已公开

- 131期:【匆匆一见】稳杀5码 已公开

- 131期:【风尘满身】绝杀①尾 已公开

- 131期:【秋冬冗长】禁二合数 已公开

- 131期:【三分酒意】绝杀一头 已公开

- 131期:【最爱自己】必出24码 已公开

- 131期:【猫三狗四】绝杀一段 已公开

- 131期:【白衫学长】绝杀一肖 已公开

- 131期:【满目河山】双波中 已公开

- 131期:【寥若星辰】特码3行 已公开

- 131期:【凡间来客】七尾中特 已公开

- 131期:【川岛出逃】双波中特 已公开

- 131期:【一吻成瘾】实力五肖 已公开

- 131期:【初心依旧】绝杀四肖 已公开

- 131期:【真知灼见】7肖中特 已公开

- 131期:【四虎归山】特码单双 已公开

- 131期:【夜晚归客】八肖选 已公开

- 131期:【夏日奇遇】稳杀二尾 已公开

- 131期:【感慨人生】平特一肖 已公开

- 131期:【回忆往事】男女中特 已公开

- 131期:【疯狂一夜】单双中特 已公开

- 131期:【道士出山】绝杀二肖 已公开

- 131期:【相逢一笑】六肖中特 已公开

- 131期:【两只老虎】绝杀半波 已公开

- 131期:【无地自容】绝杀三肖 已公开

- 131期:【凉亭相遇】六肖中 已公开

- 131期:【我本闲凉】稳杀12码 已公开

- 131期:【兴趣部落】必中波色 已公开

【管家婆一句话】

【六肖十八码】

【六肖中特】

【平尾心水秘籍】

澳门正版资料澳门正版图库

- 澳门四不像

- 澳门传真图

- 澳门跑马图

- 新挂牌彩图

- 另版跑狗图

- 老版跑狗图

- 澳门玄机图

- 玄机妙语图

- 六麒麟透码

- 平特一肖图

- 一字解特码

- 新特码诗句

- 四不像玄机

- 小黄人幽默

- 新生活幽默

- 30码中特图

- 澳门抓码王

- 澳门天线宝

- 澳门一样发

- 曾道人暗语

- 鱼跃龙门报

- 无敌猪哥报

- 特码快递报

- 一句真言图

- 新图库禁肖

- 三怪禁肖图

- 正版通天报

- 三八婆密报

- 博彩平特报

- 七肖中特报

- 神童透码报

- 内幕特肖B

- 内幕特肖A

- 内部传真报

- 澳门牛头报

- 千手观音图

- 梦儿数码报

- 六合家宝B

- 合家中宝A

- 六合简报图

- 六合英雄报

- 澳话中有意

- 彩霸王六肖

- 马会火烧图

- 狼女侠客图

- 凤姐30码图

- 劲爆龙虎榜

- 管家婆密传

- 澳门大陆仔

- 传真八点料

- 波肖尾门报

- 红姐内幕图

- 白小姐会员

- 白小姐密报

- 澳门大陆报

- 波肖一波中

- 庄家吃码图

- 发财波局报

- 36码中特图

- 澳门男人味

- 澳门蛇蛋图

- 白小姐救世

- 周公玄机报

- 值日生肖图

- 凤凰卜封图

- 腾算策略报

- 看图抓码图

- 神奇八卦图

- 新趣味幽默

- 澳门老人报

- 澳门女财神

- 澳门青龙报

- 财神玄机报

- 内幕传真图

- 每日闲情图

- 澳门女人味

- 澳门签牌图

- 澳六合头条

- 澳门码头诗

- 澳门两肖特

- 澳门猛虎报

- 金钱豹功夫

- 看图解特码

- 今日闲情1

- 开心果先锋

- 今日闲情2

- 济公有真言

- 四组三连肖

- 金多宝传真

- 皇道吉日图

- 澳幽默猜测

- 澳门红虎图

- 澳门七星图

- 功夫早茶图

- 鬼谷子爆肖

- 观音彩码报

- 澳门不夜城

- 挂牌平特报

- 新管家婆图

- 凤凰天机图

- 赌王心水图

- 佛祖禁肖图

- 财神报料图

- 二尾四码图

- 东成西就图

- 12码中特图

- 单双中特图

- 八仙指路图

- 八仙过海图

- 正版射牌图

- 澳门孩童报

- 通天报解码

- 澳门熊出没

- 铁板神算图

澳门正版资料人气超高好料

澳门正版资料免费资料大全

- 杀料专区

- 独家资料

- 独家九肖

- 高手九肖

- 澳门六肖

- 澳门三肖

- 云楚官人

- 富奇秦准

- 竹影梅花

- 西门庆料

- 皇帝猛料

- 旺角传真

- 福星金牌

- 官方独家

- 贵宾准料

- 旺角好料

- 发财精料

- 创富好料

- 水果高手

- 澳门中彩

- 澳门来料

- 王中王料

- 六合财神

- 六合皇料

- 葡京赌侠

- 大刀皇料

- 四柱预测

- 东方心经

- 特码玄机

- 小龙人料

- 水果奶奶

- 澳门高手

- 心水资料

- 宝宝高手

- 18点来料

- 澳门好彩

- 刘伯温料

- 官方供料

- 天下精英

- 金明世家

- 澳门官方

- 彩券公司

- 凤凰马经

- 各坛精料

- 特区天顺

- 博发世家

- 高手杀料

- 蓝月亮料

- 十虎权威

- 彩坛至尊

- 传真內幕

- 任我发料

- 澳门赌圣

- 镇坛之宝

- 精料赌圣

- 彩票心水

- 曾氏集团

- 白姐信息

- 曾女士料

- 满堂红网

- 彩票赢家

- 澳门原创

- 黃大仙料

- 原创猛料

- 各坛高手

- 高手猛料

- 外站精料

- 平肖平码

- 澳门彩票

- 马会绝杀

- 金多宝网

- 鬼谷子网

- 管家婆网

- 曾道原创

- 白姐最准

- 赛马会料

杭州康荣咨询服务有限公司,澳门官方开奖网结果,澳门官方开奖网结果2023,澳门官方彩票网,澳门正版资料大全网站地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路1号2348室,经营范围:一般项目:信息咨询服务。(ICP备案号)

友情链接:百度

网站的广告和外链,所有内容均转载自互联网,内容与本站无关!

本站内容谨供娱乐参考,不可用于不法活动,严禁转载和盗链等!

Copyright ©2012 - 2025 杭州康荣咨询服务有限公司,澳门官方开奖网结果,澳门官方开奖网结果2023,澳门官方彩票网,澳门正版资料大全网站地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路1号2348室,经营范围:一般项目:信息咨询服务 All Rights Reserved